Modellbahn: Straße

Lanz Bulldog von Pola G / Faller®

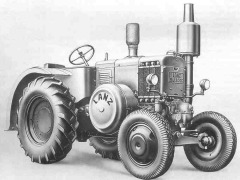

Der Lanz Bulldog kann zu Recht als der Volkswagen „Käfer”

der Ackerkrume bezeichnet werden. Kein anderer deutscher Traktor erreichte solche Beliebtheit und einen vergleichbaren Kultstatus.

Um so erfreulicher ist es daher, dass Fremde Seite

Faller®

im Pola G–Programm ein ganz ausgezeichnetes Modell des Traktors auf die grobstolligen

Reifen gestellt hat. 2012 war zwar kein Lanz im Programm, er wird den Gartenbahn–Freunden aber

ab 2013 unter der Artikelnummer 331852 und zum Preis von 40,- € wieder angeboten werden.

2005 gab es statt des normalen Traktors eine Ausführung als Raupenschlepper, die

zum Aktionspreis von 19,95 € angeboten wurde. Und siehe da: Auch dieser taucht 2013 wieder auf (Artikelnummer 331954).

Hier folgt der Baubericht für einen Lanz D1506 (1:22,5), wie er nahezu unverändert

von 1935 bis 1953 gebaut wurde. Als Basis für den hier vorgestellten Umbau mit hinteren

Kotflügeln wird die Eilbulldog–Version benötigt, wie

sie 2004 im Aktionsprogramm angeboten wurde (Artikelnummer 331 951).

Tipp: Im Buntbahn–Forum gibt es auch einen Beitrag zu einem

Funk–ferngesteuerten „Ackerluft”.

Abschnitte dieser Seite:

- Beschreibung des Bausatzes

- Baubeschreibung (1)

- Baubeschreibung (2)

- Baubeschreibung (3)

- Baubeschreibung (4)

- Die Beleuchtung

- Die Kotflügel

- Die Lackierung

- Verschmutzung und Endmontage

- Fazit

Beschreibung des Bausatzes

Die Bauanleitung für den Trecker ist Pola–typisch knapp gehalten und beschränkt sich auf vier Seiten

im DIN A4–Format mit textlosen Explosions–Zeichnungen. Von den drei

Seiten entfällt die erste auf die Darstellung und Nummerierung der Bauteile.

Nähere Angaben zur farblichen Ausgestaltung fehlen. Hier muss sich der Bastler wahlweise am

Verpackungsfoto oder an Vorbildaufnahmen orientieren. Davon gibt es sehr viele im

Internet. Hinweise zur Montage oder Abtrennung und Entgratung der Spritzguss–Teile gibt es ebenfalls nicht.

Anmerkung zum Verpackungsbild

Das Bild auf der (lose aufgelegten) Hülle des Kartons zeigt sowohl das Kennzeichen KFZ–Steuer–befreiter Fahrzeuge mit grüner Schrift wie auch das -

seltsamer Weise auf dem Faltdach angebrachte - Nutzfahrzeug–Dreieck. Unseres Wissens gab

es beides aber nicht zu gleicher Zeit. Das Dreieck hätte beim Eilbullog mit Faltdach irgendwo

angebracht sein müssen, wo es auch bei geöffnetem Dach sichtbar gewesen wäre, beispielsweise oben vor dem Windschutzscheiben–Rahmen.

Der Bausatz wird mit sechs Kunststoff–Spritzlings–Rahmen ausgeliefert. Dazu kommen

noch die Reifen, ein wenig (teilweise vorgebogener) Draht und die Pola–typischen Aufkleber,

die der Bastler wie stets mit der Schere auszuschneiden hat. Auf denen fehlt der typische

„LANZ”–Schriftzug der in Fahrtrichtung rechts liegenden Riemenscheiben–Abdeckung.

Lobenswert ist hingegen die Vielzahl der angebotenen Kennzeichen.

Die Einzelsitzschale wird auch beim Eilbulldog mitgeliefert,

in der Bauanleitung steht aber nicht, wie diese anzubringen ist. Das lässt sich jedoch

herausfinden. Ebenso sind die Teile für den hohen Luftfilterstutzen dabei, kurzum: alles für beide Versionen.

Beim Auspuffrohr fehlt ein Absatz mit drei Ringen im unteren Drittel. Vorne am Übergang der

Führerstands–Wände zum Motorvorbau fehlen je drei senkrecht übereinander angeordnete Niete oder Schraubköpfe.

Der Bastler muss sich entscheiden, ob die Eilbulldog– oder die normale Version gebaut werden

soll. Gegen den Eilbulldog spricht, dass der wohl immer eine gefederte Vorderachse hatte (die des

Modells ist starr) und eine gerade auf die vorderen Kotflügel durchlaufende Lampenstange.

Viele Eilbulldogs haben kleine Führerstandstüren und hinten andere Felgen, die Reifen oft

ein Straßenprofil. Mit dem Tausch der Lampenstange ist die wichtigste Verbesserung vollzogen.

Die vordere, untere Kante des Führerstands ist wahrscheinlich nicht richtig nachgebildet.

Auf allen dem Verfasser bekannten Bildern vergleichbarer Bulldog–Typen (D1506,

D9506) ist dort eine kleine Schräge. Beim Modell läuft der Führerstandsboden vorne gerade aus.

Pola–typisch ist die lieblose Verschmutzung mit verdünnten Farben, die wahllos mal mehr,

mal weniger auf die Bauteile verteilt werden. Dem ambitionierten Modellbauer bleibt da nur

eine vollständige Neulackierung (die jedoch ohnehin empfehlenswert ist).

Die Reifen

Das Material der Reifen, eine Art weicher Gummi oder Silikon, ist gut. Weniger schön sind die weißen

Schlieren und teilweise hochglänzenden Flecken auf den „Schlappen”. Diese lassen sich

auch mit Handbürste und Spülmittel nicht entfernen und sind zäh wie Silikon. Abhilfe schaffte

schließlich ein beherzter Test mit Universalverdünnung an einer der Innenseiten. Aha! Damit

verschwanden die Schlieren. Leider erschien dabei auch echter Hochglanz. Der lässt sich jedoch mit einer Stahlbürste entfernen.

Baubeschreibung (1)

Tipp: Bei massiveren oder sehr kurzen Angüssen empfiehlt es sich, die

Bauteile mit dem Juweliersägebogen und einem feinen Sägeblatt vom Rahmen

abzutrennen (statt mit einem Seitenschneider). Das erspart ärgerliche Verformungen beim Quetschen des Materials und lästige Nacharbeiten.

Um die Eigenschaften von Material und Bausatz kennen zu lernen, wurde mit Schritt 5

der Bauanleitung, dem Auspuff, begonnen. Die beide Rohrteile ergeben zusammen ein

leicht ovales Profil, das an den Klebekanten nachgearbeitet werden muss. Der obere

Haltering hat zuviel Spiel. Auch die beiden oberen Schalenteile lassen sich - mangels

Führung - schief aufkleben. Sie sollten also nacheinander und erst dann aufgeklebt werden, wenn die vorherige Klebung trocken ist.

Die Austrittsöffnung des Auspuffs oben war nicht mittig und wurde passend gefeilt.

Der Ring 04-25 muss - abweichend von der Bauanleitung - unbedingt auf das Auspuffrohr

geklebt werden. Was sonst bei der Endmontage geschehen kann, zeigt das Packungsbild

von Pola. Dort sitzt das Teil wegen zu viel Spiel nämlich ziemlich schief. Und der

Abstandshalter zum Motorvorbau an dem Ring ist zu lang. Er muss um gut einen halben

Millimeter gekürzt werden, sonst steht der Auspuff später nicht gerade.

Schritt 4: Die zwei Teile 04-20 (Kupplungsösen) haben an den

später oben und unten liegenden Flächen Kuhlen. Die Teile sollten daher auf

Schleifpapier glatt gezogen werden. Achtung: Bei Feil– und Schleifarbeiten an dem

Material bilden sich feinste Grate, die vor dem Verkleben mit dem Dreikantschaber oder

der Cutter–Klinge entfernt werden müssen. Während

der Trockungszeit sind die Deichselteile zu fixieren, da sie sonst schief stehen würden.

Schritt 3 und 7: Beim Verkleben der Schalen für den Teil der

Lenksäule, der dabei lose eingelegt werden muss, ist Vorsicht und sparsamer Umgang

mit dem Klebstoff angeraten. Die Halbrinnen sollten an den Enden vorab entgratet

werden. Und ganz wichtig: Die Verdickung der Lenksäule schliff bei unserem Muster

in einer Stellung - das darf nicht sein. Die Rundung muss daher evtl.

etwas dünner gefeilt werden. Das Teil 04-35, das wie ein Hupknopf oben auf die

Lenkradmitte kommt, hat eine etwas zu flache Bohrung. Sie wurde mit dem Stiftenklöbchen

und einem 1 mm–Bohrer vertieft, damit das Teil besser hält.

Schritt 1: Alle Flächen der Gehäusehälften wurden glatt geschliffen und

–gefeilt. Das war auch nötig, da sie teilweise kleine Erhebungen und Auswerfer–Spuren

hatten. Achtung: Der Knickwinkel 03-18, mit dem das Zahnrad der Lenkung gehalten wird, darf nicht

ganz an die hintere Stehwand des Führerstands geklebt werden. Das Zahnrad sitzt sonst schief.

0,5 mm Abstand genügen.

Schritt 8: Beim Aufkleben der beiden Zylinderkopfhälften (04-16 und 04-17)

auf die Platte 04-15 ist Augenmaß gefragt, da es keine Rasten für eine gerade

Stellung gibt. Es ist also möglich, den Kopf leicht verdreht aufzukleben. Ein Blick

genau von oben und ein Vergleich der Stellungen der Schraubkopf–Imitationen an den Teilen zueinander hilft, den Fehler zu vermeiden.

Baubeschreibung (2)

Schritt 6: Der Hebel samt Gestänge für die rechte Führerstandswand (03-12)

wurde nicht eingeklebt. Das kann auch noch nach der Spritzlackierung erfolgen. Die Klebeflächen

der Gehäusehälften wurden entgratet. Die Teile passten recht gut zusammen. Lediglich hinten unten

gab es einen Versatz, der aber nach der Trocknung noch verschliffen oder verfeilt werden kann.

Die war also abzuwarten, da sonst die Bodenplatte 03-15 nicht gut gepasst hätte.

Achtung: Auch die Führerstand–Bodenplatte sollte erst später

eingeklebt werden. Sie musste deutlich schmaler gefeilt werden. Wäre sie gleich mit

eingeklebt worden, hätten die Gehäuseschalen hinten nicht gepasst!

Die Bodenplatte 03-15 war in der Mitte geknickt. Da half nichts: Sie musste beidseitig

auf erst gröberem und dann feinerem Schleifpapier geplant werden. Die Klebenähte der Gehäusehälften wurden danach geplant und glatt gefeilt.

Schritt 9: Die Lenksäule aus Schritt 3 kann oben getrost um etwa

einen halben Millimeter gekürzt werden (die Hülse). Obwohl die Aussparungen in

der Gehäusehälfte rechts und an der nun einschiebbaren Bodenplatte 03-21 und der

Stehwand–Verkleidung 03-25 nicht übereinstimmen, passen die Teile sehr gut.

Schritt 10: Es ist sinnvoll, zunächst die versäuberten Seitenteile

des Motorraums aufzukleben und dabei peinlich genau auf eine zum Gehäuse bündige

Lage zu achten (02-13 und 02-14). Tipp: Zeichnen Sie auf dem Gehäuse bei probeweise

aufgelegten Teilen unten vorne die Umrisse an, damit klar ist, bis wo der Klebstoff reichen

darf. Für diesen Zweck ist ein Bleistift gut geeignet.

Das Oberteil (02-17) für den Motor– beziehungsweise Kühlraum war in Längsrichtung leicht

krumm. Daraus kann kein Vorwurf für Pola /

Faller® abgeleitet werden. So etwas ist bei massivem

Kunststoff–Spritzguss praktisch kaum zu vermeiden. Abhilfe schafft ein beherztes Nachbiegen vor dem großflächigen Aufkleben.

Kritischer ist schon, dass das Teil vorne breiter ist als hinten (24,8 statt 25,3 mm). Auf die Idee, das vorher

nachzumessen, kommt natürlich keiner. So ist also nach der Trocknung der Klebestelle

Feilarbeit angesagt, und die ist gar nicht so trivial. Das ist ärgerlich und auch Produktions–technisch nur schwer nachvollziehbar. Ein halber

Millimeter Abweichung ist auch bei 1:22,5 etwas viel. Gut paßt hingegen wieder die Frontplatte 02-16.

Die Verkleidung des Ventilator–Reibriemens (02-15) sollte erst nach

der Lackierung aufgeklebt werden. Ihre Rückseite wird vom Sprühstrahl sonst nicht

gut getroffen, die Kühler–Elemente lassen sich kaum noch richtig farblich absetzen.

Das Teil wurde also versäubert und zunächst beiseite gelegt.

Sehr gut gemacht sind die vier Verschlussdeckel der Einfüllstutzen 04-36 bis 04-38.

Sie können jetzt schon aufgeklebt werden, da sie später bei Bedarf leicht farblich abzusetzen sind.

Baubeschreibung (3)

Schritt 12 und 13: Die Montage der vorderen Pendelachse gestaltet sich

unproblematisch. Die Spurstange aus Messing–Draht gefällt nur bedingt und sollte zumindest

vor der Montage mit Pariser Oxyd oder einem vergleichbaren Brüniermittel geschwärzt

werden. Außerdem bedarf sie leichter Nacharbeiten. Die Winkel sind nicht „rechtwinklig”

genug, sodass es zu Hemmungen kommen kann. Die Vorderachse sollte anschließend gut trocknen, denn die Nähte zwischen der oberen und unter Hälfte

müssen noch verschliffen werden (oder der Dreikant–Schaber verrichtet seine Arbeit).

Wenig überzeugt die hintere Lagerung der pendelnd ausgeführten Achse.

Der Zylinderkopf sollte aus Lackierungs–Gründen erst bei der Endmontage angeklebt werden.

Dadurch bleibt auch die Vorderachse zunächst lose, denn deren vordere Lagerung ist an

der Zylinderkopf–Grundplatte. Der hintere Halter 03-17 für den Stift am Dreieck 04-13 der Achse kommt jedoch schon an seinen Platz.

Achtung: Die Einbaulage der Lenkstange vom Zahnradhebel 04-34 zum

Achsschenkel 04-12 ist in den Explosionszeichnungen unglücklich eingezeichnet.

Die Stange führt vom Hebel zunächst parallel zum Motorvorbau und ist dann Richtung

Lenkschenkel abgekröpft. Damit sie nicht am linken Kurbelwellendeckel schleift, muss

sie noch ein wenig nachgebogen werden, sodass sie etwa einen Millimeter tiefer liegt -

sonst klappt es bei der Vorderachse mit dem Pendeln in einer Richtung nicht mehr (linkes Rad oben).

Dann steht eine schwere Entscheidung an: Eilbulldog oder nicht? Hier eine knappe Aufzählung der Unterschiede:

- Der Eilbulldog hat Kotflügel, keinen hohen Luftansaugstutzen, eine Sitzbank statt der Schale, eine Kofferraum–Verkleidung, einen Aufbau mit Windschutzscheibe und Faltdach, meist jedoch hinten kleinere Räder mit Straßenprofil–Reifen und oft auch kleine Einstiegstüren. Die Vorderachse war gefedert.

- Der Standard–Bulldog hat zuweilen hintere Kotflügel, die jedoch vorne nicht so weit herunter reichen, vorne aber keine Kotflügel; der hochgesetzte Luftfilter–Ansaugstutzen ist auch nicht immer vorhanden, aber meist nur die Sitzschale (mal mit, mal ohne Rückenlehne, meist mit). Es gab aber auch einen gepolsterten Einzelsitz als Extra (mit ebenfalls gepolsterter Rückenlehne).

Letztendlich fiel die Entscheidung auf eine normale „Ackerluft”-Ausführung mit hinteren Kotflügeln als Extra.

Baubeschreibung (4)

Der hohe Luftansaugstutzen wird aus vier Teilen zusammen gesetzt: den Röhren–Halbschalen,

dem Halter unten und dem Kegel–förmigen Dächlein oben. Tipp: Anders

als es Pola vorsieht, war diese Konstruktion meist in der Karosserie–Farbe lackiert. Da sie im

Gegensatz zum Auspuff keiner Hitze ausgesetzt war, ist das auch nur logisch. Die Baugruppe kann also schon angeklebt werden.

Dann gab's ein kleines Problem. Zumindest beim Eilbulldog–Bausatz liegt nämlich keine

Druckfeder bei, wie sie unter dem Schwingblech des Schalensitzes angebracht war. Nachdem nichts

Passendes gefunden wurde, musste mit 0,5mm–Messingdraht auf einem 2 mm–Dorn selbst eine Feder gewickelt werden

(erst dicht wickeln und später längen, sonst wird das nichts!).

Die Bohrungen in der Bodenplatte 03-21 für die Stangen der beiden Pedale 04-39 sind

viel zu großzügig bemessen. Die Pedale haben Vierkant–Schäfte vom etwa

1,3 bis 1,5 mm Kantenlänge, die runden Durchbrüche

2 mm Durchmesser. Sie wurden also zunächst mit

2 mm–Polystryrol–Rundmaterial verschlossen, um später passende Öffnungen zu schaffen.

Mit dem gleichen Rundmaterial können nun auch die Bohrungen für die Scharnierbolzen

des redundanten Kofferraum–Deckels geschlossen werden. Dabei sollte von innen eingeklebt

werden, weil die Überstände innen besser abzufeilen sind als außen.

Tipp: Das Teil 03-13 aus Schritt 2 der Bauanleitung muss um 180° gedreht werden (Hebel mit Rastfalle nach

hinten), damit es richtig herum steht.

Die Reifen

Wie oben erklärt, zeigten sich die Reifen nach der Reinigung in einem unangenehmen

Hochglanz. Leider ist es wegen der Vertiefungen in den Profilen nicht möglich,

diese einfach mit Schmirgelpapier stumpf zu schleifen. Versuche mit Scheuerpulver brachten

auch kein nennenswertes Resultat. Farbe scheidet aus Haftungsgründen aus oder sollte

allenfalls den letzten Schliff geben. Beim nächsten Versuch kam eine rotierende

Bürste mit vermessingten Stahlborsten in der Bohrmaschine zum Einsatz.

Diese Arbeit ist nicht ganz ungefährlich (Schutzhandschuhe und –brille tragen!),

bringt aber ein befriedigendes Ergebnis. An einigen Stellen bilden sich kleinere Schäden in den Stollen, was sehr realistisch wirkt.

Die Beleuchtung

Der Bulldog sollte eine Beleuchtung bekommen. Das war gar nicht so schwer zu erreichen.

Zwei rote Rücklichter wurden erst am Oktober 1938 Pflicht. Vorher hatten Kraftfahrzeuge nur

hinten links ein rotes Licht. Das wurde im Modell mit Hilfe einer

3 mm–Leuchtdiode (LED)

mit einem Messingröhrchen als Lampenhülse nachgebildet. Die Vorderseite der Diode wurde

vorsichtig plan gesägt und –gefeilt. Die Anbringung erfolgte an einem aus

Polystyrol gebauten Kennzeichen–Halter. Anmerkung: Pola liefert auch Kennzeichen–Halter mit, die sind aber verständlicher Weise recht dick.

Die Anschlussstifte der Low Current–LED wurden

auf 1,5 mm gekürzt und hinreichend lange Stücke

Kupferlackdraht angelötet. Praktisch an dem Anbringungsort innen ist, dass die Drähte

hinter dem Rad später kaum sichtbar sein werden. Tipp: Merken Sie sich

beim Einkleben der LED, wo die Anode (Pluspol) liegt (innen oder außen, oben oder unten). Das spart später mühselige Versuche.

Die Beleuchtung soll mit 12 Volt betrieben werden. Daher ist ein Vorwiderstand von etwa 4,7 Kiloohm angemessen.

Schwieriger wird es bei den Scheinwerfern vorne. Die Halterung aus einer Querstange ist nicht

ganz so detailliert und könnte durch ein Messing–Rohr ersetzt werden, in dem eine

Leitung mit Kupferlackdraht geführt wird. Aber die Stabilität und die Verbindung

Lampenschalen - Halterung wären problematisch. Erschwerend kommt hinzu, dass Pola

(was an sich gut ist) die Lampengläser mit einem massiven Rückteil mit Nachbildung

der Glühlampe gegossen hat. Das wirkt durchaus überzeugend, bietet aber keinen Platz mehr für eine echte Glühlampe.

Zum Glück liegen dem Bausatz vier Lampengläser bei, sodass ein Malheur nicht

zu einer Ersatzteilbestellung führt. Die Gläser müssen bei langsamster Drehzahl

mit einem scharfen Metallbohrer von hinten aufgebohrt werden (Durchmesser

3,5 mm, Tiefe maximal 2,5 mm).

In die Lampenschalen wird hinten mittig ein Loch von 3 mm

Durchmesser gebohrt (1 mm vorbohren und erweitern). Das wird

dann so lange aufgefeilt, bis die Glaskolben einer Glühlampe von Fremde Seite

Conrad

(Best–Nr. 72 70 91,

6 bis 12 V, 20 bis 40 mA,

3,1 mm Durchmesser, 6,5 mm lang)

gerade einzuschieben sind. Bei provisorisch angelegten Gläsern werden die Glühlampen

dann mit etwas Sekundenkleber in die Lampenschalen geklebt. Hat alles gut geklappt, schauen

hinten fast nur noch die Drähte heraus. An diese werden nun nicht zu nahe bei den Lampen ebenfalls Kupferlackdrähte angelötet.

Die Drähte werden hinten an der Lampenschale nach unten zur Haltestange geführt und

dahinter bis zum Beginn des Motorraums. Bis dahin werden sie mit etwas Sekundenkleber gesichert.

In die vordere Motorraum–Verkleidung (genauer gesagt, Kühlraum–Verkleidung)

wird mit der Kleinbohrmaschine eine senkrechte Rinne gefräst, die zur in Fahrtrichtung gesehen

rechten Seite der hinteren Vorderachs–Lagerung führt. Die Rinne wird später

durch den Zylinderkopf verdeckt. In der Rinne werden die vier Drähte nach unten

geführt. An der unteren Kante der Verkleidung wird dann ein diagonales nach hinten unten

führendes Loch von 1,5 mm Durchmesser gebohrt,

durch das die vier Drähte unter den Motorraum geführt werden.

Tipp: Schneiden Sie vorher je einen Draht beider Lampen kurz und lassen

Sie den anderen lang, damit Sie nach dem Durchführen durch das Loch noch wissen, welche Paare miteinander verlötet werden müssen.

Auch, wenn es mehr Lackieraufwand bedeutet: Die Scheinwerfer mit dem Halter sollten vorher

angeklebt werden, weil so die Drähte besser zu kaschieren sind. Bei der Lackierung

müssen die Lampenschalen vorne abgeklebt werden, damit die Glühlampen nicht

zugenebelt werden. Daher können die Innenflächen vorab schon mit silberfarbenem Lack behandelt werden.

Links vor der hinteren Radaufnahme wurde ein Gleichrichter überkopf aufgeklebt (siehe erstes

Foto dieses Abschnitts). Merken Sie sich vorher die Anschlüsse, denn die Beschriftung ist danach

nicht mehr zu sehen. Der Gleichrichter schluckt 1,2 Volt der Betriebsspannung, wodurch die

Glühlampen länger halten und nicht ganz so hell leuchten. Außerdem wird dadurch

ein Anschluss an Wechselstrom oder Gleichspannung mit unbekannter Polarität möglich.

Direkt unter dem Gleichrichter wurde eine kleine Anschlussbuchse im Rastermaß 2,0 mm aufgeklebt.

Die Teile für die Beleuchtung erhalten Sie bei Fremde Seite

Conrad. Weitere Tipps und Informationen finden Sie in unserem

Elektr(on)ik–Bereich.

Die Kotflügel

Zu den bestellbaren Extras des „echten” Bulldog gehörten

auch hintere Kotflügel, die aber vorne nicht so weit herunter gezogen waren wie bei einem

Eil– oder Verkehrs–Bulldog. Alle gefundenen Vorbildfotos

zeigen aber Kotflügel, die auch innen eine Ausrundung haben - und zwei Blechstreifen oder

Sicken zur Versteifung an der Außenfläche. Diese Kotflügel können mit vertretbarem Aufwand

aus denen vom Eilbulldog gebaut werden. Da die Teile ansonsten ohnehin nicht gebraucht werden, ist das einen Versuch wert.

Vorne waren diese Kotflügel über verwundene Flacheisen an der Führerstand–Vorderwand

befestigt, wie's hinten war, ist mangels Fotos nicht bekannt, wahrscheinlich aber ähnlich.

Die Kotflügel wurden also oberhalb des oberen, vorderen Ansatzes für die Trittstufen

rechtwinklig abgesägt und dann an der Innenkante verrundet. Die Schnittstelle wurde von

innen dünn gefeilt, damit der Eindruck von Blech entsteht.

Nun folgt ein Trick. Die angesetzten Kotflügel standen - anders als beim

Eilbulldog - minimal von der Karosserie ab. Daher wurde die

üppige, innere Klebefläche unten zunächst um etwa 3 mm

unten gekürzt. Dann wurde an deren Karosserie–Seite ein Abstandshalter von

1 mm Stärke aus Polystyrol aufgeklebt. Die Sechskant–Imitationen,

die bei Pola als Führung dienen, sind tief genug, um ihren Zweck trotzdem noch zu erfüllen.

Anschließend wurden aus 0,5 mm–Polystyrol die

Versteifungs–Flacheisen abschnitten. Das liest sich leicht und ist doch schwierig. Selbst

erfahrene Modellbauer benötigen eventuell sechs bis sieben Versuche, bis vier halbwegs

gleich breite Streifen auf dem Basteltisch liegen. Ein Trost dabei ist, dass diese Streifen

mal aufgesetzt, mal als Sicken ausgebildet waren. Die Breite spielt daher keine so große Rolle.

Deren Anbringungslage - geschätzt aus Vorbildfotos - kann mit einem gewöhnlichen

Zirkel als Abstandshalter auf den vorgeschliffenen Kotflügeln angezeichnet werden.

Sind die Streifen erst einmal aufgeklebt und die Klebestelle getrocknet, lassen sie leicht auf eine exakte, zueinander passende Breite feilen.

Nach dem Aufkleben der umgebauten Kotflügel werden die Flacheisenhalter vorne und hinten

aus 0,5 mm–Polystryrol angefertigt, gekröpft, aufgeklebt

und nach der Trockung mit den Schraub–Imitationen

aus 1 mm–Polystyrol versehen.

An der linken Gehäusehälfte (02-14) ist am Verkleidungs–Deckel ein mittiges Loch.

Pola hat nichts vorgesehen, um dieses zu verschließen. Also wurde nach Studium der

Vorbild–Fotos ein Deckel aus 5 mm–Polystyrol

angefertigt und mittig aufgeklebt. Die innere Öffnung unten wurde auch verschlossen.

Die Lackierung

Manche mögen ihre Modelle lieber schwer verrostet und verwittert.

In diesem konkreten Fall gilt es aber zu bedenken, dass diese Typen erst ab

1935 gebaut wurden und die Modellbahn Mitte der 30er Jahre des vorherigen Jahrhunderts

angesiedelt sein soll. Der Schlepper wäre damals also in einem nahezu Fabrik–neuen

Zustand gewesen. Allenfalls am Auspuff dürften sich leichte Rostspuren zeigen, dazu kämen

typische Verschmutzungen vom Arbeitseinsatz (Staub, Schlamm nur nach Jahreszeit).

Der Führerstandsboden wäre vielleicht schon ein wenig matt, die Reifen nicht mehr neu.

Rost darf es noch keinen geben, oder allenfalls an thermisch belasteten Teilen (Auspuff).

Bei der Farbe hat der Modellbauer nahezu freie Hand. Das vorgegebene Tauben–Graublau ist

schön, wenn auch nicht ganz so blau wie das Original. Es gab die Schlepper (anscheinend) auch in Enzian–blau, rot, braun und grau.

Das Graublau müsste selbst angemischt werden. Das geschah hier mit folgender Mischung von

Fremde Seite

Revell®–Farben:

Nr. 50 (etwa zwei Drittel) und Nr. 51

(etwa ein Drittel, beides glänzende Blautöne) mit einer Beimengung grau

(Nr. 57 matt). Letzteres bricht Glanz und Farbsättigung

etwas. Verdünnt wurde mit Revell® „Color Mix”.

Bei einem nicht zu fetten Spritzauftrag ergibt sich so eine nicht zu glänzende Oberfläche.

Die Entscheidung fiel hier auf das typische, helle Blau, weil es bei der geplanten Modellbahn sonst wenig

oder nichts Blaues gibt (von den Uniformen der Bahnbeamten abgesehen).

Tipp: Vergessen Sie nicht, die Reflektoren der Scheinwerfer und die LED

des Rücklichts abzukleben, wenn Sie Ihren Schlepper auch beleuchtet gebaut haben.

Beim typischen Rotton der Felgen gibt es keine Probleme: Es ist einfach RAL 3000.

Dessen Glanz darf aber ruhig schon gebrochen sein. Deswegen wurde sehr fett und nass

Genius Pro Buntsprühlack seidenmatt aus der Dose aufgetragen. Im Zweifelsfall - falls

das zu matt wirkt - kann eventuell noch ein hauchdünner Auftrag glänzenden Klarlacks erfolgen.

Selbst auf Fotos unrestaurierter Fahrzeuge ist stellenweise noch zu erkennen, dass die

Lacke glänzend waren. Ein noch relativ neuer Traktor darf also nicht gänzlich matt

lackiert werden. Das gilt jedoch nicht für den Auspuff. Der war schon nach wenigen

Wochen Betrieb oder gar ab Werk mattschwarz. Hier kam Dupli Color „Color Spray”

zum Einsatz (RAL 9005 tiefschwarz matt). Vor der Trocknung wurde vorwiegend

unten eine dünne Schicht seidenmattes Schokobraun aufgesprüht.

Für die Vorderachse - sofern sie nicht in Karosseriefarbe lackiert wird - kommt auch

ein seidenmattes Schwarz in Frage. Hier werkelte wieder Genius Pro Buntsprühlack.

Die Bauteile wurden im Spülmittelbad entfettet und mussten anschließend lange trocknen - vor allem wegen der Hohlräume des Hauptteils.

Nacharbeit

Nach der Spritzlackierung und der ausgiebigen Trocknung (mindestens 24 Stunden, besser mehr,

bei mindestens Zimmertemperatur) ging es an die farbliche Nachbehandlung und Detaillierung.

Dabei ist der Bastler, wie schon erwähnt, auf Modell– und Vorbildfotos angewiesen.

Glücklicher Weise gab es beim Original alle möglichen Varianten, bis hin zum

Zylinderkopf in Karosseriefarbe. Folgende Teile benötigen einer Nacharbeit.

- Die Wärmetauscher (schwarze Elemente, optional Messing– oder Aluminium–farbene Teile oben und unten).

- Der Lenkradkranz (Säule in Karosseriefarbe, Kranz und Hupknopf schwarz). Es gab auch Vierspeichen–Lenkräder mit Holzkranz. Bei denen griffen die Speichen in dünnen Ringen um den Kranz.

- Die Knäufe der Schalthebel und die Pedalgummis (schwarz).

- Die Radmuttern, falls sie sichtbar sind (schwarz oder blank).

- Der mit den Gehäuseteilen zusammen montierte Lenkhebel unten (schwarz).

- Scheinwerfer–Schalen und optional Gestänge (schwarz).

- Die Ringe der Lampengläser (Chrom, silber oder schwarz).

- Optional die Deckel der Einfüllstutzen oben am Vorbau (schwarz oder Aluminium–farben).

Oben am Vorbau mittig vor dem Einfüllstutzen für Kühlwasser war beim Original eine kleine,

rechteckige Plakette. Die ist beim Modell nicht nachgebildet und kann aus einem Stückchen

Polystyrol gebaut werden. Von der Vorderseite des Deckels für über ein Gelenk eine Zugstange

über die Plakette hinweg nach unten, die in einem Ring endet. Mit dieser Stange konnte

der Deckel über zwei Rastnasen vorne arretiert werden. Auch dieses Detail hat Pola

(verständlicher Weise) nicht nachgebildet. Die Imitation des hinten liegenden Scharniers fehlt.

Pola liefert an den zwei Felgen–Spritzlingen auch zwei der „Lanz Bulldog”–Schilder

für den Vorbau mit. Wer also möchte, kann eines davon neu lackieren, damit der Kunststoff–Glanz

des roten Teils verschwindet. Die erhabenen Buchstaben und der Rahmen müssen eventuell zwei Mal

gelb lackiert werden, da speziell seidenmattes Gelb nur sehr wenig Deckkraft hat. Alternativ

kommt ein Voranstrich mit weißer Farbe in Frage, um einen Orange–Schimmer zu vermeiden.

Wer möchte, kann noch mit weißen Abreibebuchstaben bogenförmig „LANZ”

auf den rechten Kurbelwellenraum–Deckel schreiben. Dann wird allerdings noch eine

Klarlack–Schutzschicht nötig. Diese kann sich aber auf den inneren Ring beschränken

und daher mit stark verdünntem Klarlack und dem Pinsel erfolgen.

Verschmutzung und Endmontage

Der typische Ausdruck „Verwitterung” ist hier fehl am Platze. Ein nahezu

neues Kraftfahrzeug wird noch nicht verwittert sein. Dreckig kann es aber wohl sein.

Was wären an einem fast neuen Traktor typische Spuren?

- Schlammspritzer innen an den Kotflügeln (wenn er schon einmal bei Regen oder danach unterwegs war). Diese wären von einer Straße mit Makadam–Decke sandfarben, von einem Acker dicke, abgeschleuderte Klumpen Erde und braune Krümel.

- Schmutz auf der Führerstandsplattform (nicht jedoch auf der Sitzschale).

- Allgemein (Straßen–)Staub von oben und speziell vorne. Der wirkt hellgrau bis hellbeige, fast weiß.

- Eventuell leicht glänzende Spuren bei den Einfüllstutzen für Schmieröl und Kraftstoff.

- Eventuell ein ganz wenig Rost an den Ösen der Schleppkupplung.

- Flugrost (aber nur wenig) unten am Auspuffrohr (vergleiche oben). Flugrost auch oben am Auslass des Auspuffs.

- Schmieröl–Spuren am mittleren Bolzen der pendelnd gelagerten Vorderachse.

- Glänzende Fettspuren an den Achsschenkeln. Dafür eignet sich am besten Nähmaschinenöl bei der Endmontage.

Einige dieser Arbeiten müssen ausgeführt werden, bevor die Räder angesetzt

werden, beispielsweise die Verwitterung der Kotflügel oder das Einstauben von oben.

Das liegt daran, dass sich die Räder ja drehen und die Radkästen hinten verdecken.

Gleichmäßig von oben verstaubt wären sie nur bei einem Fahrzeug, das lange still steht.

Für die Nachbildung der Ackerkrume bietet sich getrockneter Kaffeesatz an. Der kann mit einem Sieb

in einen noch nassen Farbauftrag innen an den Kotflügeln gestreut werden. Typische

Schlamm–Spritzer lassen sich hingegen gut mit einem Borstenpinsel nachbilden.

Dafür den Pinsel in Farbe tauchen, die Borsten mit dem Finger vorspannen und gegen den

Kotflügel „schnalzen” lassen. Machen Sie sich nicht zuviel Mühe damit -

von den Kotflügel–Innenseiten ist nach der Radmontage kaum noch etwas zu sehen, am

ehesten noch außen - aber da wurde kein Dreck hin geschleudert.

Der mit der Spritzpistole aufgesprühte Staub sollte an den Stellen, die oft berührt werden, wieder

entfernt werden. Aus heutiger Zeit ist diese Situation von Kofferraum–Klappen bekannt.

Achtung: Achten Sie bei der Montage der Felgen darauf, dass die Profile

der hinteren Reifen richtig stehen. Da in diesem Fall einer der Reifen zwei kräftige Dellen

hatte, die innen liegen sollten, gab es nur eine mögliche Anordnung.

Und Vorsicht bei der Montage der vorderen Räder. Probieren Sie vor

der Lackierung unbedingt, ob diese wirklich leicht auf den Achsstummeln laufen, und das

auch bei aufgesteckten Haltekappen außen. Wenn nicht, muss nachgearbeitet werden. Bedenken Sie, dass noch zwei Lackschichten hinzu kommen.

Die Kennzeichen

Da die Modellbahn um 1930 bis 1935 in Oberhessen angesiedelt sein soll, muss der Bulldog ein

Kennzeichen mit der Buchstaben–Kombination

„VO” bekommen - übrigens eines der letzten, denn 1937 wurden die

vorherigen Zeichen VO, VR und VS zu VH für ganz

Hessen zusammen gefasst. Die Ziffern–Kombination sollte daher mindestens vierstellig sein. Hier wurde 8147 gewählt.

Ob Traktoren damals auch vorne ein Kennzeichen hatten, ist dem Verfasser nicht bekannt.

Auf den vorliegenden historischen Fotos und Katalog–Abbildungen sind weder Kennzeichen

noch Halter dafür zu erkennen. Wenn es eines gab, lag es wie in der Bauanleitung angegeben sicher mittig vor dem Lampengestänge.

Fazit

Mit dem Lanz „Bulldog” hat Faller®

/ Pola G ein ausgezeichnetes Modell mit

nur wenigen Schwächen geschaffen. Die Paßgenauigkeit ist - zumindest fast überall -

hervorragend, das Material und die Vorbild–Auswahl überzeugen restlos. Aus dem Bausatz

können mit minimalen Änderungen Traktoren der Baujahre 1935 bis 1953 gebaut werden.

Der Lanz ist besonders gut für individuelle Abwandlungen und Erweiterungen geeignet. Dazu kommt

ein gutes Preis–Leistungs–Verhältnis, und das auch ohne Aktions–Vergünstigungen.

Leider war seit 2008 keine Ausführung des Traktors im laufenden Programm. Das hat sich zum Glück 2013 geändert -

der Lanz ist wieder als Eilbulldog und Raupenschlepper zu haben - um moderate 40,- €.

Tipp: Heben Sie überschüssige Teile der Bausätze auf. Solche Teile machen

sich gut im Umfeld einer Landmaschinenwerkstatt. Die vorderen Kotflügel wären - nach entsprechender

Bearbeitung - auch für den Schrottplatz oder den Umbau von Automobil–Modellen geeignet.