Modellbahn: Grundlagen

Eigenbau und Umbau

Was spricht dafür, Modelle (für die Modelleisenbahn) um– oder ganz selbst zu bauen?

- Das umzubauende Modell ist schon ganz akzeptabel, aber noch lange nicht richtig und gut ausgeführt und detailliert.

- Aus einem Modell kann durch Umbau eine Variante oder ein anderes Modell entstehen. Beispiele: Waggonmodelle oder Autos.

- Das Wunschmodell gibt es nicht im Handel.

- Die Abweichungen eines industriell gefertigten Modells von den Originalmaßen sind einfach zu groß, beispielsweise die Verkürzung und / oder Verbreiterung des Wagens oder der Abstand der Rahmenlängsträger voneinander.

- Die elektrischen oder mechanischen Eigenschaften eines Fahrzeugs überzeugen nicht (Sicherheit bei der Stromabnahme, Beleuchtung, Laufruhe, Akustik, Zugkraft, Geschwindigkeit).

Um– oder Eigenbautechniken werden auf dieser Seite nicht beschrieben. Hier

werden typische Situationen und Probleme behandelt, die einen Um– oder Eigenbau von Fahrzeugen

der Bau– beziehungsweise Nenngröße IIm

(1:22,5, Schmalspur) sinnvoll erscheinen lassen oder erst ermöglichen.

Im Bereich Elektrik und Elektronik finden Sie Tipps zum Thema

Fahrzeug–Beleuchtung.

Abschnitte dieser Seite:

- Einfache Verbesserungen an LGB®–Modellen

- Aufwendigere Verbesserungen

- Wann lohnen sich Umbauten, wann Eigenbauten?

Einfache Verbesserungen an LGB®–Modellen

Die Eisenbahnmodelle, ehemals aus dem Nürnberger Patentwerk, sind mindestens einmal großartige Spielwaren.

Sie sind (größten Teils) robust und stabil, die meisten sind für Großserienprodukte akzeptabel detailliert.

Die Betriebssicherheit ist - von einigen Schwachpunkten abgesehen - gut. Die Bezeichnung „Modellbahn”

kann jedoch nicht auf alle Produkte von LGB angewendet werden.

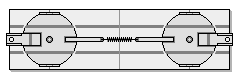

Zwei große Schwachpunkte sind die „Drehgestelle” zweiachsiger Wagen und die

Kupplungen. Die Einachs–Drehgestelle sind nötig, damit die Wagen mit meist rund

130 mm Achsstand in den Bögen des Radius' 1

(600 mm) nicht klemmen. Da der Drehpunkt der

Drehgestelle genau auf Achshöhe liegt, gerät die vordere Achse im Schubbetrieb in eine physikalisch

undefinierte Lage und läuft in Bögen sogar schräg auf. Das lässt sich durch zwei Deichseln an den

Drehgestellen und eine kleine Zugfeder dazwischen auffangen (siehe Abbildung). Nun stellen sich

beide Achsen bei Geradeaus– wie Bogenfahrt selbsttätig gerade. Durch den Mitnehmer–Effekt

mit Umkehrung der Drehrichtung (alles klar?) wird die geschobene Achse in der Kurve angelenkt -

und zwar richtig. Eine starre Anlenkung (über eine diagonale Stange zwischen den seitlichen

Drehgestell–Rändern) ist hingegen nicht empfehlenswert.

Die Kupplungen haben drei Schwachpunkte. Einseitige Kupplungshaken, wie von

LGB vorgesehen, sind wenig betriebssicher. Besonders im Schubbetrieb, bei uneben

verlegten Gleisen und engen Radien springt der Haken gerne einmal aus dem „gegnerischen”

Bügel. Symmetrische Kupplungen sind da wesentlich weniger anfällig, sorgen aber für eine

permanente, leichte Schrägstellung der Achsen zweiachsiger Wagen.

Außerdem sind die Haken und Bügel klobig - das müssen sie angesichts der winzigen Radien auch sein.

Bei Vorbild–Meterspurbahnen sind 50 oder 60 m

die normalen Mindestradien der Gleisbögen (umgerechnet 2,22 oder 2,66 m).

Der LGB–Radius 1 hingegen entspricht 13,5 m

im Vorbild und beträgt damit nur ein Viertel des Minimums.

Tipp: Mit dem Radius 2 haben Sie noch nichts gewonnen. Versuchen Sie

auch ihn zu vermeiden (außer für ein kurzes Spiel auf zusammen gesteckten Gleisen im

Wohnzimmer). Erst der Radius 3 bringt mit etwa 117,5 cm

eine spürbare - auch optische - Verbesserung. Der fast noch neue Radius 5

ist schon ziemlich Vorbild–gerecht - braucht aber eben auch sehr viel Platz.

Das letzte Manko der Kupplungen ist, dass sie nur unter relativ hohem Druck einkuppeln -

zuviel Druck für langsame Rangierfahrten und leicht laufende Modelle. Eine befriedigende,

ohne händische Eingriffe funktionierende Ersatzlösung ist für eine Zug– und

Stoßvorrichtung noch nicht gefunden worden. Zumindest das Einkuppelverhalten

verbessert sich merklich mit den Ersatzkupplungen von Brawa,

die inzwischen leider nicht mehr lieferbar sind.

Relativ wenig Freude bereiten auch die Kunststoff–Radsätze. Zwar sind diese

Speichenräder zierlicher als die Ausführung mit Metallkranz. Die glänzend–schwarze Oberfläche

sieht aber - vor allem an den Laufflächen - grausig aus. Farbe hält nicht auf dem

Link zum Glossar

ABS–Kunststoff.

Kritischer jedoch ist, dass die Kunststoff–Räder wahre Schmutzfänger sind und auch vom

Abrollverhalten her nicht gerade optimal. Das gilt allerdings auch für manche Metallradsätze

von LGB. Wir haben schon Seitenschläge von 0,3 mm

und Höhenschläge bis zu 0,2 mm gemessen. Deren Verschmutzungs–Anfälligkeit ist jedoch deutlich geringer.

Aufwendigere Verbesserungen

Mehr Aufwand erfordert es, wenn an Modellen Grundsätzliches nicht stimmt. Bei den kleinen,

zweiachsigen Standard–Personenwagen von LGB ist das zum Beispiel die

Wagenkastenlänge im Verhältnis zu den vier einander gegenüber liegenden Sitzbank–Paaren („Abteilen”, obwohl dies ja ein offener „Großraumwagen” ist

).

In so einem Fall ist es meist fraglich, ob sich durch einen Umbau überhaupt ein akzeptables

Modell erstellen lässt. Der glückliche Zufall will es, dass ein ähnlicher Wagen bei der

Kerkerbachbahn im Einsatz war - aber mit nur drei Sitzbank–Paaren und Doppelfenstern.

Also wurden die oberen Teile der Seitenwände des Modells mühevoll heraus geratzt und

durch Neubauten in Polystyrol ersetzt - mit diesmal guten Fensterrahmen. Alleine für diese

Fenster und die in den Türen zu den Bühnen mussten 42 präzise Rechtecke

ausgesägt und –gefeilt werden. Da stellt sich dann schon die Frage, ob ein kompletter

Eigenbau nicht lohnender ist, weil damit auch noch andere Schwächen ausgemerzt werden.

So ist es bei solchen Umbauten nicht ganz einfach, die Rahmenlängsträger zusammen zu

rücken (um etwa 9 mm), die Löcher im Fahrwerk zu

schließen oder die sinnvolle Dreipunkt–Lagerung einzubauen.

LGB–Zweiachser (das gilt auch für die Lokomotiven) haben starr gelagerte

Achsen. Das ist im Hinblick auf Abrollverhalten, Stromabnahme und Laufruhe nicht optimal.

Wird eines der Drehgestelle bei Wagen so angebracht, dass es quer zur Fahrtrichtung

um etwa 1 mm außen pendeln kann, liegen auch bei

uneben verlegten Gleisen und den Herzstücken der Weichen stets alle Räder auf.

Das andere Drehgestell sorgt für die senkrechte Lage des Fahrgestells und Aufbaus.

Besonders bei zweiachsigen Lokomotiven ist der Umbau auf eine Dreipunkt–Lagerung

keine triviale Aufgabe. Der Umbau ist dennoch sehr zu empfehlen, weil sich

dadurch nicht nur die Stromabnahme, sondern auch die Zugkraft deutlich verbessern.

Gerade bei kleinen Lokomotiven empfiehlt sich eine Erhöhung des Gewichts.

Die Kombination beider Maßnahmen führt beispielsweise bei einer Lokomotive auf Basis

eines Toytrain®–Fahrgestells

zu einer glatten Verdoppelung der Zugkraft (bei gestiegenem Strombedarf).

Die hintere Kupplung der Lok auf dem Foto ist übrigens nicht defekt. Das Maschinchen

verfügt über eine Mechanik, die die in Fahrtrichtung gesehen vordere Kupplung periodisch absenkt.

Über eine Platte oben wird auch der „gegnerische” Haken mit abgesenkt. Dadurch

können einzelne Wagen oder Züge alle paar Zentimeter abgekuppelt werden - und das

ohne manuelle Eingriffe oder Entkupplungsgleise. Das ist ein relativ schwieriger

Umbau, der nur geübten Bastlern zu empfehlen ist. Lesen Sie bei Interesse die Beschreibung.

Wann lohnen sich Umbauten, wann Eigenbauten?

Umbauten lohnen sich nur, wenn der Aufwand den eines Eigenbaus nicht übersteigt

und das Ergebnis mit einem Eigenbau vergleichbar wäre - so einfach ist das. Dazu kommt

noch die Überlegung, dass sich bestimmte konstruktive oder technische Schwachpunkte bei einem Umbau kaum beheben lassen.

Tipp: Wer meint, durch Selbstbau Geld sparen zu können, hat sich geirrt.

Die Ausgaben für Einzelteile, Materialien, Klebstoffe und Farben summieren sich meist auf Beträge,

die leicht das Doppelte des Verkaufspreises eines Industrie–Modells betragen können.

Das gilt für Wagen. Bei Lokomotiven kann der finanzielle Aufwand noch viel höher werden.

Eigenbauten sind zeitintensiv. Betrachten Sie es aber einmal mit der in Amerika üblichen Sichtweise.

Dort wird der Wert eines Bausatzes daran gemessen, wie lange der Erbauer Spaß damit hat.

Außerdem erhalten Sie als Ergebnis ein individuelles Modell, an dem Sie dauerhaft Freude haben werden.

Wer noch keine Erfahrung mit selbst gebauten Modellen oder Umbauten hat, sollte mit einem

relativ einfachen Projekt beginnen. Das könnte beispielsweise ein Arbeitswagen wie

der oben abgebildete sein. Wenn Sie Teile für Ihr Projekt suchen, dann schauen Sie sich in der

Fremde Seite

Hersteller– und Lieferanten–Datenbank

um, die das Fremde Seite

Buntbahn–Forum

in Zusammenarbeit mit der Fremde Seite

IG Spur II

aufgebaut hat.