Toytrain®–Wagen

Der Personenwagen

Auf dieser Seite wird der Umbau eines Toytrain–Reisezugwagens

im Maßstab 1:22,5 beschrieben.

Hinweis: LGB und Toytrain sind eingetragene

Warenzeichen des ehemaligen Patentwerks Ernst Paul Lehmann / von Märklin.

Das Modell ist für solche Zwecke gar nicht so schlecht geeignet. Das liegt vor allem

daran, dass den Innenraum längs nur auf drei beidseitige Sitzbank–Paare aufgeteilt wird.

Beim normalen Standard–Personenwagen von LGB sind das vier -

was für drangvolle Enge und blaue Flecken an den Knien der Preiser–Figuren sorgt

.

Das Wägelchen auf dem Einheitsfahrgestell hat ab Werk nur an einem Wagenende eine

Bühne. Wird gleichzeitig ein Güterwagen umgebaut, kann der Reisezugwagen mit zwei Bühnen versehen werden. Wie das geht, wird hier beschrieben.

Tipps: Toytrain–Waggonmodelle

werden bei eBay oft günstig angeboten. Lesen Sie auch die Seite

zum Thema Achslagerung und Drehgestelle. Dort finden Sie

viele auch auf Toytrain–Fahrwerke anwendbare Hinweise.

Abschnitte dieser Seite:

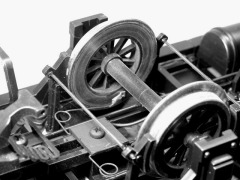

Das Fahrwerk

Auf der Seite zum Thema Toytrain–Güterwagen

wurde beschrieben, wie sich die asymmetrischen Fahrgestelle der Wagen trennen und neu zusammen setzen

lassen. Für diesen Wagen benötigen Sie nun die jeweils „längeren” Teile, also die, bei

denen der Abstand von der Achsmitte mit zur Pufferbohle länger ist als bei der anderen.

Damit ist es leider nicht getan. Damit die neuen Teile unter den Wagenkasten passen, muss

zwischen den Schnittstellen ein 19 mm langes

Rahmen–Füllstück angebracht werden. Das wurde hier aus Polystyrol gebastelt. Es ist auf dem Großbild links der Wagenmitte zu erkennen.

Auch hier wurden an den Einachs– Drehgestellen wieder Deichseln angebracht, die zur Wagenmitte

hin zeigen. Diese werden über eine Zugfeder verbunden. Das sorgt bei geschobenen Wagen für

eine automatische Geradstellung der Achsen und führt zu einem angemessenen Lenkverhalten bei zu engen Gleisbögen.

Die Bauteile für eine analoge Konstant–Beleuchtung

konnten alle am Fahrwerk versteckt werden. Die beiden Ein– und Ausgangs–Elkos (Elektrolyt–Kondensatoren)

wurden im Bremszylinder und Hilfsluft–Behälter versteckt.

Die Metallräder erhielten eine Stromabnahme über unauffällige Draht–Schleifer.

Tipps dazu finden Sie bei Stromabnahme und –leitungen.

Die im zweiten Bild gezeigte Ausführung neigt leider zum Quietschen, vor allem, wenn sich das Rad entgegen dem Schleifer dreht.

Das muss noch besser gelöst werden.

Der Aufbau

Beim Original–Modell sind rechts und links der Eingangs–Tür an der Bühne kleine, senkrechte Fenster. Die Tür ist nicht beweglich.

Die Stirnwände wurden also flugs heraus getrennt und duch Eigenbauten aus

3 mm starkem Polystyrol ersetzt, in das außen neue

Bretterfugen graviert wurden. Die neuen

Schiebetüren wurden aus 1,5 mm dicken Stücken gebaut,

mit einem Fensterchen versehen (natürlich verglast) und in U–Profilen verschiebbar gelagert.

Da es beim Kauf eines originalen Toytrain–Wagens nur ein Bühnengeländer

und nur ein Paar Dachstützen gibt, wurden diese Teile eben neu gebaut. Das Geländer enstand aus

1,3 mm starkem Rundmaterial mit einem oben quer liegenden

Profilaus Messingblech (0,8 mm. Die Dachstützen wurden

hingegen aus Polystyrol angefertigt. Die ebenfalls fehlenden Laufbretter für die Bühne wurden aus

1,5 mm–Polystyrol gebaut.

Die ab Werk weiß umrahmten Fenster wirken - abgesehen von der fehlenden Verglasung - arg groß.

Außerdem gibt es keine Fensterrahmen. Also wurde in die Hände gespuckt und ein Satz neuer

Fensterrahmen aus Polystyrol angefertigt, die passend in die Öffnungen geklebt wurden.

Sie erhielten bei der Endmontage hinterklebte Scheiben aus einem Kunststoff–Material (Vivak®).

Vorsicht beim Einsatz von Sekundenklebern! Diese können beim Abbinden häßliche weiße Schlieren

auf den Scheiben ergeben, die sich nicht mehr entfernen lassen. Da hilft der alte Trick mit einem

Tröpfchen Klebstoff, dass auf einem Draht aufgenommen wird und dank der Kapillar–Wirkung

pfeilschnell in die Zwischenräume fließt. Das funktioniert nur mit dünnflüssigen Klebstoffen.

Alternativ dazu bietet sich die Verwendung von UHU®–Alleskleber

an (die Ausführung mit Lösungsmitteln). Da lassen sich Fehler leicht mit

Link zum Glossar

Aceton ausbügeln, das in der Apotheke erhältlich ist.

Innenraum und Farbgebung

Wenn schon einige Sorgfalt auf den Aufbau verwendet wird, sollte der Fahrgast–Raum auch

ein wenig Liebe erfahren. Die Preiser–Figuren auf dem Foto waren

fast teurer als das Basis–Modell. Sie wurden mit einem

Montage–Kleber auf den nachlackierten Sitzbänken befestigt.

Die Wände des Innenraums erhielten mit dem Pinsel eine hellgraue Farbe, das Dach (siehe nächster Abschnitt) wurde innen weiß lackiert.

Fahrwerk und Aufbau wurden zunächst schwarz gespritzt, und zwar ganz trivial mit einer Sprühdose.

des Aufbaus erhielten ihren grünen Ton anschließend Die „Bretter” mit dem Pinsel und

Revell® Nr. 48 als Farbe.

Auf dem Foto ist unter einer der unbesetzten Sitzbänke ein aufgeklebtes Plättchen zu sehen.

Das wurde nötig, weil sonst der eine Kondensator der Beleuchtungs–Elektronik nicht in den

Bremszylinder gepasst hätte. Also musste an der richtigen Stelle der Fahrzeugboden durchbrochen werden, um noch etwas Höhe zu gewinnen.

Die Beschriftung enstand mit zwei Techniken.

Die kleinen technischen Anschriften wurden mit Abreibebuchstaben aufgebracht. Die Schilder für

„2. Klasse” sowie „Raucher” wurden hingegen auf dem Tintenstrahl–Drucker erzeugt und dann aufgeklebt.

Das gilt auch für das Reichsbahn–Emblem und die Wagennummern und Direktion, der der Wagen angehörte („81052” und

darunter „Kassel”).

Die Holzbretter der Trittstufen und der Bühnen wurden grau abgesetzt.

Zum Schluss erfolgte ein Überzug mit mattem Klarlack aus der Sprühdose (natürlich

vor dem Einsetzen der Fensterscheiben und Figuren).

Das Dach

Grübel, grübel - da war doch noch was? Ach ja: Dem Dach fehlt noch ein Segment für die zweite Bühne!

Das Foto in diesem Abschnitt zeigt zwar nicht den Toytrain–Wagen,

sondern ein umgebautes LGB–Modell. Dennoch wird aber die Wirkung von innen

hell lackierten Dächern und einer guten Beleuchtung deutlich.

Zurück zum fehlenden Dachstück über der neuen Bühne. Das entstand aus

3 mm–Polystyrol, in das unten zunächst passend

die Bretterfugen eingraviert wurden. Oben wurden ebenfalls zahlreiche Fugen eingeritzt, allerdings mit

weniger Sorgfalt. Die Oberseite wurde nämlich später mit Schleifpapier beklebt, das in der Körnung zu

der des originalen Dachteils passt. Die Fugen dienen lediglich dazu, dass sich das Ansatzstück leicht biegen lässt.

Das Stück wurde dann an die glatt gefeilte Kante des Dachs angeklebt und mit dem abgenudelten Schmirgelpapier als Dachhaut versehen.

Dann galt es, die zwei Glühlampen einzusetzen. Sie wurden über dünne Messingdrähte

miteinander verbunden. Diese führen an beiden Seiten weiter bis zum Stirnwand-Übergang

des Dachteils und enden dort in kleinen Schleifer–Plättchen aus Neusilber.

Passende Gegenstücke am Wagenkasten sorgen dafür, dass das Dach ohne Lötarbeiten einfach

abgeclipst und wieder aufgesetzt werden kann. Diese sind auf dem Großbild aus dem letzten Abschnitt gut zu erkennen.

Als Lampenlüfter für die „Petroleum”–Laternen wurden die Kunststoff–Kappen

von Pinboard–Stiften verwendet. Von deren Nadel wurde einfach

der größte Teil abgezwickt - bis auf einen Rest in Stärke des Dachs.