Vorbild: Signale

Weichensignale

Der Zug fährt sowieso dem Gleis entsprechend der Weichenstellung hinterher - wozu also

Weichensignale? Ganz einfach: Der Lokführer muss rechtzeitig erkennen können,

wann er die Geschwindigkeit zu vermindern hat, beispielsweise, weil ihn die Fahrt auf

ein Stumpfgleis führt. Auch das Bahnhofs–Personal muss aus hinreichender Entfernung

sehen können, wie die aktuellen Fahrstraßen gestellt sind.

Das war schon den Eisenbahnern der ersten Stunden klar, und so entstanden im Laufe der Jahre

verschiedene Weichensignale, die genau diese Aufgaben übernehmen. Diejenigen der Einheitsbauart

und der bayerischen Bauarten, die zur Reichsbahn–Zeit (noch) im Einsatz waren, werden nachfolgend

vorgestellt. Das Gleissperrsignal wurde übrigens schon 1890 in Bayern ersonnen, hatte jedoch damals eine runde Form mit abgeflachten Seiten.

Bei der Modelleisenbahn sind die Weichensignale besonders wichtig. Sie sind gewissermaßen -

auch bei Kleinbahnen - das absolute Minimum, das an Signalen nachgebildet werden sollte.

Bei Feldbahnen übernahmen meist die Gewichte der Handstellhebel diese Aufgabe.

Abschnitte dieser Seite:

- Einheitsbauform

- Die bayerischen Weichensignale für einfache Weichen

- Bayerische Weichensignale für DKW, EKW, ABW und DWW

- Exkurs: Nummerierung und Stellbock

- Das Weichengrenzzeichen

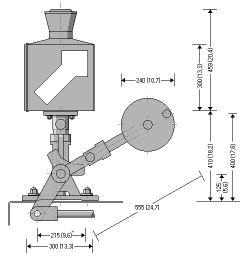

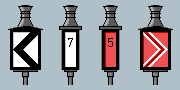

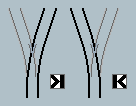

Einheitsbauform

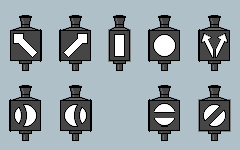

Diese um 90° drehbaren Weichenlaternen haben eine Kastengröße von

300 × 220 (Gleissperre: 300) × 300mm. In der Zeichnung bedeuten von links nach rechts, oben nach unten:

1 und 2: Die Weiche steht -

von der Spitze aus gesehen - auf den abzweigenden oder bei Innenbogenweichen stärker gekrümmten Strang.

3: Die Weiche steht auf den geraden oder - bei Innenbogenweichen - weniger gekrümmten Strang.

4: Die Weiche steht auf den gebogenen Strang (vom Herzstück aus gesehen).

5: Bei doppelten Kreuzungsweichen von der Spitze aus zu sehen, wenn die Einfahrt in beide gebogenen Stränge möglich ist.

6 und 7 (unten): Die Weiche steht - bei Außenbogenweichen

vom Herzstück aus gesehen - auf das links oder rechts abbiegende Gleis.

8 und 9: Das Gleis ist gesperrt oder die Gleissperre

ist aufgehoben. Dieses Signalbild gilt für die Sicht aus dem zu sperrenden Gleis heraus.

Diese zwei Signalbilder zeigen die Rückseiten des Gleissperr–Signals aus der

zweiten Abbildung. Bei anliegender Sperre werden zwei neben einander liegende helle

Punkte angezeigt, bei „Sperre aufgehoben” nur ein Punkt in der Mitte.

Das Link zum Glossar

DKW–Signal

mit vier beweglichen Blenden wurde erst im Signalbuch von 1935 offiziell aufgeführt.

Der Deutlichkeit halber ist der Kasten in der Skizze unten grau gehalten.

Die nicht verdeckten, weißen - nachts beleuchteten - Flächen (nach dem Krieg wurden

teilweise Reflektoren verwendet) zeigten den aktuellen Fahrweg an. Die jeweils vordere, untere Blende

war mit der oberen, hinteren gegenläufig gekoppelt. Könnte durch die Laterne hindurch

gesehen werden, stünden beide entweder rechts oder links. Das gilt auch für das andere Blendenpaar (vorne oben und hinten unten).

Es erfordert einiges Abstraktionsvermögen, sich vorzustellen, dass hierbei von beiden Seiten aus

gesehen stets die jeweils richtigen Weichenstellungen angezeigt wurden. Bei DKW mit zwei

Antrieben (also jeweils vier gekoppelten Weichenzungen) entsprach - von einer Spitze aus gesehen -

die Lage der vorderen, unteren Blende der der hinteren Weichenzungen (links = links) und anders herum.

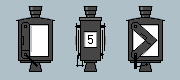

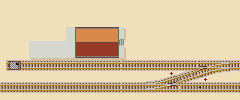

Die bayerischen Weichensignale für einfache Weichen

Die bayerischen Weichensignale unterscheiden sich - wie die Haupt- und Vorsignale - ganz erheblich

von den norddeutschen Ausführungen. Bei ihnen zeigt eine große, schwarze Pfeilspitze bei

abzweigender Fahrt in die betreffende Richtung, und zwar von beiden Seiten der Weiche aus

(wie bei den Länderbahnen in Württemberg und Baden). Für einfache Weichen gab es drei Typen, eine davon in zwei Varianten.

Ganz oben ist die sogenannte Z–Scheibe abgebildet (die es auch S–förmig

abgewinkelt gab). Sie wurde ausschließlich bei ortsgestellten Weichen auf Nebenbahnen verwendet.

Das Hauptfeld war 32 × 40 cm groß, das schmale 9 cm breit.

Sehen Sie sich auch bayerische Z–Scheiben als Modell an.

In der Mitte wird die drehbare Weichenlaterne mit festen Blenden gezeigt.

Sie konnte hoch oder niedrig angebracht sein. Auf Nebenbahnen ersetzte diese Laterne zuweilen das

Einfahrsignal. Dann war der Strang, der nicht befahren werden durfte, mit rotem Glas ausgelegt

(rechte Beispiele). Die Pfeilspitze war in diesem Fall weiß–rot emailliert. Der Kasten

maß 28,5 × 17,5 × 40 cm.

Die gebräuchlichste Form war die feststehende Laterne mit beweglichen

Blenden, wie sie unten zu sehen ist. Die untere Blende nimmt die obere über eine Führung mit.

Der Grundkasten des Signals hatte die Maße 34,5 × 22 × 40 cm, das Nummerfenster

12 × 15 cm.

Die Weichenlaternen–Zeichnungen auf dieser Seite sind proportional. Ein Bildpunkt entspricht einem

Zentimeter beim Original (außer beim ersten Bild).

Die letzten bayerischen Weichensignale wurden erst ab 1959 abgebaut. Ähnliche Bauformen werden heute noch im Ausland verwendet.

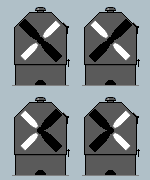

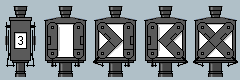

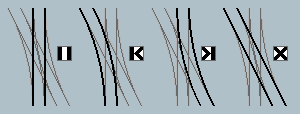

Die bayerischen Weichensignale für DKW, EKW, ABW und DWW

Wahre Stärke bewies besonders die Laterne mit zwei doppelten Blendenpaaren, wie sie für

Link zum Glossar

DWW,

ABW,

DKW und

EKW

verwendet wurde - und zwar immer in der selben Ausführung, wie sie das zweite Bild dieses Abschnitts zeigt.

[ b ].

Das Prinzip war stets das gleiche: Bei einer abbiegenden Fahrt wies der deutlich sichtbare, schwarze Pfeil in die Richtung des Bogens.

[ ± ].

[ b ].

Das Signal bei Doppelkreuzungsweichen.

Selbst der eingefleischteste „Preiss'” (Preuße) wird zugeben müssen, dass

diese Lösung ebenso einfach wie genial war - das zeigt sich besonders bei der

unmissverständlichen Nachtansicht, die dem Lokführer wesentlich klarer als bei der

Einheitsbauform zeigte, wo die Fahrt hin führte. Die Signalbilder für die verschiedenen

Bauformen von EKW (zwei abzweigende, ein gerader oder ein abzweigender, zwei gerade

Stränge - beides hat es in Bayern gegeben) - lassen sich leicht aus dem erklärten System ableiten.

Bei ortsgestellten DWW und DKW wurden die Blendenpaare von den Stellböcken aus über Gestänge

angelenkt (dies also wieder ganz so wie im Norden).

Die funktionsfähige Nachbildung so einer Laterne im Modell dürfte erst ab Nenngröße I

(Maßstab 1:32) aufwärts an mit vertretbarem Aufwand möglich sein. Das lohnt sich jedoch durch den verblüffenden Effekt.

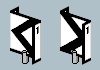

Exkurs: Nummerierung und Stellbock

Bei ortsgestellten Weichen mit einer definierten Grundlage wurde die obere Hälfte des Stellgewichts

an der Stellstange weiß lackiert. Mit „obere Hälfte” ist die gemeint, die in der

Weichen–Grundstellung nach oben zeigt. Das Foto dieses Abschnitts zeigt so ein Gewicht.

Auf dem Foto ist auch zu sehen, dass bei den ursprünglich mit Petroleumlampen beleuchteten Weichensignalen

die Blendenöffnungen später oft mit Reflektoren verschlossen wurden. Der Lüfter des Signalkastens war damit entbehrlich.

Die Weichen sind stets nummeriert. Bei ortsgestellten Weichen ist die Nummer auf dem Stellgewicht

angeschrieben (im Bildbeispiel: 2), bei den anderen (Motore und Drahtzüge) auf der Laterne oder einem der schmalen Gläser.

Doppelkreuzungsweichen werden als zwei Weichen gerechnet, erhalten jedoch nur eine Nummer. Diese

wurde am Formsignal beidseitig zwischen den oberen Blenden angeschrieben, und zwar in der Form

„3 a/b” (wenn 3 die Nummer der DKW war).

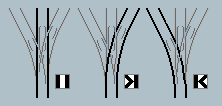

Das Weichengrenzzeichen

Das Weichengrenzzeichen gehört nicht zu den Weichensignalen, es passt aber thematisch gut

zu dieser Seite. Es kennzeichnet die Stelle zwischen zusammen laufenden Gleisen (bei Weichen),

bis zu denen Fahrzeuge ohne Verletzung des Lichtraum–Profils abgestellt werden dürfen.

Dieser Abstand beträgt in der Regel 3,50 m.

Bei Schmalspurbahnen ohne Rollbock–Betrieb kann dieses Maß theoretisch

kleiner ausfallen (Meterspur bis zu etwa 2,80 m).

das wird in der Praxis aber kaum genutzt, da diese kleine Differenz keinen bedeutenden

Nutzlängen–Gewinn der angrenzenden Gleise zur Folge hätte.

Die Normalform besteht aus einem kleinen, in 90°–Winkeln

rot–weiß gestrichenen Pilz (wie links oben gezeigt). Meist ist das ein Blechhut, der auf einem in die Erde gerammten Holzpflock befestigt ist.

Bild ausgebauter Weichengrenzzeichen ansehen.

Es war bei den Betriebsordnungen von Kleinbahnen zuweilen auch gestattet, den „Pilz”

durch auffällige (zum Beispiel rot–weiß gestreifte) Eisenprofile zu ersetzen.