Vorbild: Gleise

Gleispläne - Vorbild und Modelleisenbahn

Aus der Betrachtung der Vorbildsituation bei Gleisanlagen der echten Eisenbahn lassen sich etliche nützliche Anregungen für die

Umsetzung bei einer Modellbahn gewinnen, die zu realistischeren Ergebnissen führen.

Hier werden Grundsätze der Gleisführung und –anordnung besprochen, betriebliche Notwendigkeiten und

Möglichkeiten. Ziel ist die Entwicklung von Gleisplänen für eine möglichst kleine Nebenbahn.

Die hier angestellten Überlegungen sind eine nützliche Orientierungshilfe, wenn Sie eine sehr kleine Anlage planen.

Dabei folgen wir dem Motto „lieber weniger, aber dafür gut”.

Abschnitte dieser Seite:

- Grundsätzliches

- …noch etwas eleganter!

- Exkurs: Kreisverkehr und Kehrschleifen

- Betriebliche Möglichkeiten und Notwendigkeiten

- Sonderfälle: Trennungs- und Spitzkehrenbahnhof

- Anforderungen an einen minimalistischen Gleisplan

- Kopfbahnhof Langsdorf: zwei Gleisplanvorschläge

Zusatzseiten:

- Bahnhofsgleispläne der FCS

- Streckenplan der Linie Ludwigshafen–Großkarlbach

- Bahnhof Dischingen: Vorbild und Modellbahn–Gleisplanvorschlag

Grundsätzliches

Jeder kennt die „A–B–C”–Sets der Modellbahn–Industrie. Die Startpackung wird mit einem Gleisoval

oder schlimmer, nur einem Kreis geliefert. Das „Prellbock–Set” bringt ein Abstell–,

das „Bahnhofs–Set” ein paralleles Ausweichgleis.

Da beginnt schon der erste Fehler (wobei zunächst einmal gar nicht über das Oval oder den Kreis gesprochen werden soll).

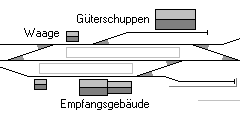

Um nämlich Ausgleichsgleise einzusparen, wird das Bahnhofs–Set (oft) so geliefert, dass die im ersten Bild

dieses Abschnitts gezeigte Situation mit Gegenbögen entsteht. Abgesehen davon, dass bei den engen Modellbahn–Radien S–Bögen

immer unglücklich sind, verkürzt sich so die nutzbare Gleislänge gegenüber dem darunter abgebildeten, eleganteren und

Vorbild–gerechteren Beispiel ganz erheblich.

[ b ].

Diese Überlegung gilt analog auch für „Abstellgleise”. Auf dem zweiten Bild sind die schlechte, die beste und eine mittelprächtige

Lösung zu sehen. Die „Beste” hat allerdings einen anderen, ganz erheblichen Nachteil: Soll an diesem Stumpfgleis ein Güterschuppen

oder eine Laderampe sein, geht vor und hinter dem Bahnhof wertvolle Tiefe verloren.

[ b ].

Bei genug Platz sollten S–Bögen beim Vorbild wie Modell vermieden werden. Auf jeden Fall muss ein ausreichend langes,

gerades Stück Gleis zwischen den gegenläufigen Bögen liegen. Im nächsten Schritt soll das Güterschuppen–Gleis auf

die Bahnhofs–Seite (hier angenommener Weise oben) verlagert werden.

Die im dritten Gleisplan stark verkürzt gezeigte Lösung hat viele Vorteile. Sie spart Tiefe, weil nur eine Straße hinter Empfangsgebäude

und Güterschuppen vorbei geführt werden muss (da beide auf der selben Gleisseite liegen). Die Nutzlänge des Güterschuppengleises ist ein

geglückter Kompromiss zwischen dieser Bedingung und der Nutzlänge. Und nicht zuletzt wird der streng geometrische Eindruck des Gleisovals

mit seinen parallelen Kanten durch die zusätzliche Schräge (wegen der zweiten Schrägweiche) aufgebrochen, was allemal natürlicher wirkt

als die darüber gezeigten Varianten.

[ b ].

…noch etwas eleganter!

Sie könnten sich jetzt fragen, was das alles mit dem Vorbild zu tun hat. Die einfache Antwort: Auch dort

wurde und wird stets versucht, aus dem vorhandenen Raum das Meiste an Nutzen heraus zu holen. Hier dreht

es sich um Überlegungen, die im Großen wie im Kleinen angestellt werden. Sie können dadurch eine Menge Spielspaß auf kleinerem Raum gewinnen.

Die oben gezeigte Situation - ein Umfahrgleis, ein Stumpfgleis - soll also noch weiter

verfeinert werden. Ohne ein sichtbares Stück Strecke nützt Ihnen die schönste Betriebsstelle

nämlich nur herzlich wenig, weil Sie nicht einmal plausible Rangierfahrten durchführen können.

So stellt sich die Frage, wie bei größtmöglicher Nutzlänge der Bahnhofsgleise eine möglichst

lange sichtbare Strecke auf möglichst kleinem Raum zu realisieren ist.

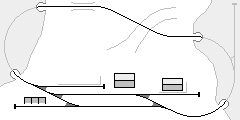

Die erste Skizze dieses Abschnitts zeigt die Lösung. Der einzige S–Bogen - rechts an der

Bahnhofs–Ein– oder –Ausfahrt - muss zwar durch eine Gerade hinter der Weiche

gemildert werden. Dafür besteht ein Ausgleich zu der Schräge der zweiten Weiche links.

Wenn Sie sich nun oben ein Gleisoval dazudenken, wird dieses durch die nötige Schräge schon viel

interessanter wirken als die plumpe Gerade–Ausführung.

Die zusätzlichen Stumpfgleise können nun als „echte” Abstellgleise oder für Zugzusammenstellungen benutzt werden.

[ b ].

Die dritte Skizze zeigt eine weitere wichtige Regel: Beginnen Sie Bögen mit größeren

Radien, die erst allmählich den Sollradius erreichen (Übergangsbogen, Klothoide). Und eine

weitere Regel für realistische Gleispläne lautet, zu den Anlagenkanten parallele oder

rechtwinklige Linien möglichst zu vermeiden. Sanfte Bögen und leichte Schrägen wirken stets besser.

Exkurs: Kreisverkehr und Kehrschleifen

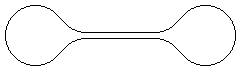

Beim Vorbild kommt ein Kreisverkehr nur im weitläufigsten Sinn vor, nicht jedoch bei kleinen Bahnlinien. Es ist

natürlich Unsinn, wenn der Zug um 12:00:00 Uhr in A–Dorf abfährt und von der anderen Seite um 12:00:30 wieder eintrifft.

Ein Kreisverkehr hat im Modell auch Vorteile.

- Sie können auch ohne Eingriff einem fahrenden Zug längere Zeit zusehen.

- Er ist die beste Möglichkeit, auf geringem Raum eine möglichst lange Strecke unterzubringen.

- Bei mindestens einer Umsetzmöglichkeit außerhalb des Hauptbahnhofes können Sie Fahrten in zwei Richtungen nachstellen.

Die „Hauptbahnhöfe” von Nebenbahnen liegen allerdings meist entweder am Anschluss zur Hauptbahn oder am entgegengesetzten

Ende einer Stichbahn, nicht jedoch mittendrin. Bei zweigleisigen Strecken kann auch ein sogenannter „Hundeknochen” aufgebaut werden.

Die Nachteile des Kreisverkehrs sind jedoch ebenso klar: Die insgesamt zu erreichenden

360° Bogen benötigen viel Platz, wenn sie halbwegs akzeptable Radien haben sollen.

Die Rückführung der Gleise erfordert außerdem einen anderweitig schlecht nutzbaren Innenraum.

Sehr enge Radien sind auch keine Lösung, weil selbst kurze Fahrzeuge darauf übel „abkanten”.

Kehrschleifen sind vor allem bei Straßenbahn–Endhaltestellen

anzutreffen. Was den Platzbedarf angeht, gilt für sie nahezu das für Kreise gesagte. Kehrschleifen können -

genug Platz voraus gesetzt - jedoch auch im Vorbild bei kleinen Stichbahnen sinnvoll sein. Dort sollten

die Fahrzeuge nämlich zuweilen gewendet werden, um einer einseitigen Abnutzung vorzubeugen. Sie können auch

zur Simulation einer Drehscheibe an einem nicht sichtbaren Start– und Zielbahnhof dienen, und sie ermöglichen

trotzdem den „normalen” Zuglauf mit Umsetzen. Gleisdreiecke sind allerdings weit häufiger anzutreffen

und erfüllen den selben Zweck. Außerdem benötigen sie eventuell weniger Platz.

Betriebliche Möglichkeiten und Notwendigkeiten

Die betrieblichen Erfordernisse diktieren in der Regel den Gleisplan (unter Beachtung der räumlichen Gegebenheiten und von Sicherheitsfragen).

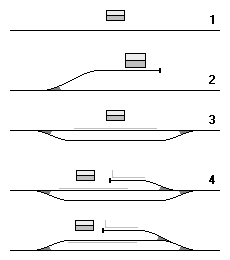

Hinweis: Die Ziffern beziehen sich auf das Bild des Abschnitts.

Sollen beispielsweise Passagiere und allenfalls kleinere Frachtmengen aufgenommen oder

abgesetzt werden, wird ein einfacher Haltepunkt (1) an freier Strecke genügen.

Betriebe mit Gleisanschluss (2) haben im einfachsten Fall nur ein Stumpfgleis. Die Bedienung muss

dann mit geschobenen Wagen erfolgen. Soll ein Wagen bereitgestellt oder aufgenommen werden, muss er nicht unbedingt

als letzter im Zugverband eingereiht werden, der Zug muss jedoch von rechts kommen - oder der Wagen

muss von Hand oder mit einer Winde („Spill”) auf dem Stumpfgleis zur Rampe bewegt werden.

Ein Haltepunkt mit Ausweichgleis (3) ermöglicht nicht nur Zugkreuzungen, die bei eingleisigen Strecken

kaum vermeidbar sind. Auf dem zweiten Gleis können auch Wagen zur Be– und Entladung abgestellt und von einem anderen Zug

wieder aufgenommen werden. Dabei gibt es diesmal keine Probleme, da der Wagen von beiden Seiten erreichbar ist und so

beliebig aus dem Wagenverband heraus gelöst und in ihn eingereiht werden kann.

Die unten im Bild gezeigten Gleispläne (4, Parallel– und Abstellgleis) sind betrieblich

am interessantesten. Hier können Wagen am Freiladegleis abgestellt werden, gleichzeitig sind noch Zugkreuzungen

und Umsetzfahrten möglich. Diese Version ist beim Vorbild sehr häufig anzutreffen (gewesen).

Sonderfälle: Trennungs- und Spitzkehrenbahnhof

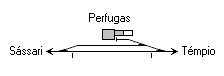

Die folgende Skizze zeigt einen Abzweig– oder Trennungsbahnhof. Er wird dort benötigt, wo eine Strecke (rechts im Bild)

in zwei weiter führende Linien verzweigt.

Der Spitzkehrenbahnhof ist eine Sonderform normaler Kopfbahnhöfe. Wie oft auch bei diesen verzweigen die eingehenden

beziehungsweise abgehenden Linien in verschiedene Richtungen. Das Besondere ist hier, dass eine Strecke talwärts und die

andere bergwärts führt. Ohne diese Kehre wäre es nicht möglich, bei dem vorhandenen Gelände hinreichend Höhe zu gewinnen.

Das Beispiel ist fiktiv. Bei hinreichend Lokomotiven werden (wie bei den vielen Kopfbahnhöfen), an der stumpfen Seite

überhaupt keine Umsetzmöglichkeiten benötigt. Ein prominentes Beispiel für diese Situation ist der

Bahnhof Lauscha in Thüringen (der Link führt zu Bildern einer H0–Anlage).

Unser Entwurf hat die Vorteile, dass beim Umsetzen der Lokomotiven häufig zeitintensive „Sägezahnfahrten” nötig werden und dass

vergleichsweise wenig Länge benötigt wird. Außerdem ist bei allen drei Gleisen eine Ein– oder Ausfahrt in beide Richtungen möglich.

Anforderungen an einen minimalistischen Gleisplan

Hier wird - Schritt für Schritt - ein Gleisplan für eine minimalistische Kleinbahn entwickelt.

Im Beispiel soll der Endpunkt einer Stichbahn dargestellt werden. Hier folgt eine Liste der Bedingungen.

-

Es muss ein realistischer Zugverkehr abgewickelt werden können. Das heißt, Güter- und Personenzüge beziehungsweise

Link zum Glossar

GmP und

Link zum Glossar

PmG

müssen von einem Punkt zu einem anderen fahren können. Dabei muss es an zwei Stellen

möglich sein, Züge auszutauschen oder umzustellen.

-

Daraus geht hervor, dass entweder ein sichtbarer Endbahnhof und ein weiterer Kopfbahnhof (sichtbar oder Schattenbahnhof)

oder ein Durchgangsbahnhof mit Ringstrecke und einem Haltepunkt oder ein

Durchgangsbahnhof mit Ringstrecke und einem Abzweig zu einem Schattenbahnhof existieren muss. Der „Schattenbahnhof”

(ob nun als Durchgangs– oder Kopf–Bahnhof) kann auch sichtbar, aber nicht gestaltet ausgeführt werden.

-

Im Minimalfall muss davon ausgegangen werden, dass der Verkehr täglich mehrmals mit mindestens einem Güterzug– sowie einem

GmP–,

PmG– oder Personenzug–Paar stattfindet.

-

Damit das bloße Hin– und Herfahren nicht langweilig wird, muss bei der Güterbeförderung

zumindest gedanklich die Bedienung bestimmter Bedürfnisse und Betriebe bedacht werden.

Wenn irgend möglich, sollten einige der Start– und Zielpunkte im sichtbaren Bereich

liegen (Beispiel: Anschlussgleis an Haltepunkt bedient Sägewerk oder Landwirtschaft).

-

Die Menge, Anordnung und jeweils nutzbare Länge der Gleise bestimmt sich aus den vorkommenden Zugzusammenstellungen

und der Länge der Züge, dem Platzbedarf zum Abstellen nicht benötigter Fahrzeuge und Zuggarnituren sowie dem Verkehr

entsprechend einem gedachten Fahrplan.

Gleislängen und –Anordnung

Hier folgt für eine Bahn in IIm, 1:22,5,

eine kurze Berechnung der benötigten Gleisnutzlängen und Bahnhofsgleise.

Freunde der H0m–Schmalspurbahn können die Zahlen durch vier teilen.

Ein kurzer (!) Güterzug besteht zum Beispiel aus einem Dreikuppler sowie sechs Waggons gemischter Länge

(30 - 50 cm LüP).

Dafür werden zwischen Weichengrenzzeichen an Parallelgleisen mindestens 2,50 m

Länge benötigt (knapp 60 m im Vorbild). Weichengrenzzeichen sind

bei zusammenlaufenden Gleisen bei 3,5 m Abstand (155,6 mm) aufzustellen.

Das gilt ungefähr auch für eine PmG–Einheit

mit CCi, BCi, Ci, Pwi und zwei kurzen Güterwagen. Dass diese Länge

nicht so abwegig ist, beweist die letzte Dienstanweisung für die Inselbahn auf Wangerooge aus der

G.O.E.–Zeit

(§ III Absatz 10):

„Die Höchststärke der Züge wird auf 20 Wagenachsen festgesetzt.

[…]”

(zitiert aus Malte Wernings Buch).

Angenommen, es fahren im Verband zwei Vierachser mit, ergeben sich insgesamt acht Waggons.

Im Modell zum Beispiel 6 × 300 mm plus 2 × 500 mm

= 2.800 mm plus Loklänge

(etwa 3,2 m). Ebenfalls da gab es in der DRG–Zeit häufig

PmG, die lediglich aus einem offenen Güterwagen

und zwei Personenwagen bestanden. Wieder Wangerooge: Die Ausweichgleise des Bahnhofs waren 1956

77 m (342 cm),

88 (391 cm), 155 (689 cm)

und 222 m lang.

Beide „Bahnhöfe” müssen also die Möglichkeit bieten, dass sich die Züge kreuzen, überholen oder ausgetauscht

werden können. Benötigt werden daher (angenommen seien R3–Weichen von LGB®)

bei schräg laufenden Gleisverbindungen eines Durchgangsbahnhofs zwei Parallelgleise, die inklusive Diagonalabstand und Weichen

mindestens 4,7 m, eher mehr als 5 m Länge belegen.

Analog dazu muss es möglich sein, etwa den doppelten Bestand an Güterwagen im Vergleich

zum „kurzen Güterzug” insgesamt unterzubringen. Angenommen seien hier rund zwölf Wagen

wie folgt: 2 Ow, 1 Xw, 1 SSkw, 1 Sw, 2 Gw,

1 Gkw, 1 Hw–Paar, 1 Kw, 1 Kesselwagen (etwa 3,8 m Länge).

Darin nicht enthalten seien natürlich in Schatten– oder anderen Bahnhöfen abgestellte Wagen.

Alternativ oder ergänzend hierzu wären noch interessant 1 GGw, 1 Viehwagen,

1 OOw (etwa 1,3 m) sowie ein „Fakultativwagen”.

Es werden also Abstell– und Zugzusammenstellungs–Gleise von insgesamt mindestens

4 m Nutzlänge benötigt. Davon muss mindestens eines ungefähr die Länge

des „kurzen” Güterzugs abzüglich Lok zuzüglich 10 bis 20 % haben (also etwa 2 m).

Wenn davon ausgegangen wird, dass ein Teil der Güterwagen innerhalb eines Zugverbandes bleibt

oder ist, bleibt noch genug Platz, um auch nicht benötigte Personenwagen (zum Beispiel für

einen GmP) abzustellen.

Schwierig wird es, wenn sich zwei Zugverbände im selben Bahnhof befinden und einer der

beiden umgestellt werden soll. Dafür gibt es nun nämlich keine Umfahrungsmöglichkeit mehr,

es sei denn, eine Lok würde vorbildwidrig einen gesamten Rundkurs abfahren, oder es wird ein

zusätzliches Umfahrungsgleis am Endbahnhof geplant (was die bessere Lösung ist). Alternativ

dazu müssen Stumpfgleise für die Zugzusammenstellung so angeordnet sein, dass auf die Strecke

ausgezogen werden kann oder vor der Eingangs–Weiche ein hinreichend langes Zwischenstück liegt.

Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie auf möglichst kleinem Raum alle diese Forderungen erfüllt werden

können. Nachfolgend werden zwei Varianten eines geeigneten Endbahnhofs vorgestellt - eine ganz gerade

und ein bisschen langweilige, die aber wenig Tiefe benötigt und genug Platz für Gebäude an der

Bahnhofsstraße bietet, und eine geschwungene, die optisch reizvoller ist, aber mehr Tiefe bei weniger

Gebäuden braucht. Dafür können dort auf kleinstem Raum fast alle Weichentypen verbaut werden.

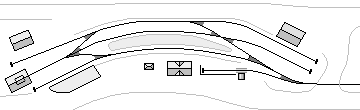

Kopfbahnhof Langsdorf: zwei Gleisplanvorschläge

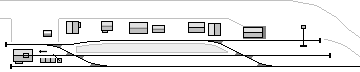

Oben ist die etwas langweiligere Version zu sehen, die jedoch nur wenig Tiefe braucht. Sie erfordert

in IIm mindestens 7,8 m

Länge. Betrieblich nehmen sich beide Ausführungen kaum etwas. Die unten gezeigte hat den

Vorteil, dass das Lokschuppengleis zum Umsetzen verwendet wird, wodurch auf beiden Stumpfgleisen dieser

Seite Wagen abgestellt werden können. Der Nachteil: Sie braucht sehr viel Tiefe.

Beim unteren Gleisplan sind die vielen verschiedenen Weichen interessant. Von links nach rechts: Dreiwegweiche,

einfache Weiche links, Außenbogenweiche; einfache Weiche rechts, Doppelkreuzungsweiche, einfache Weiche links,

Innenbogenweiche. Am Gleis rechts vom Bahnhofsgebäude befinden sich die Ladestraße und eine Gleiswaage.

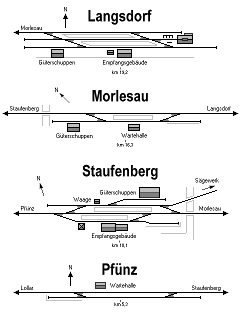

Auf dem dritten Bild sind - mit Ausnahme des Bahnhofs Lollar und von Bedarfshaltestellen - die gedachten

Gleispläne einer fiktiven Schmalspur–Stichbahn abgebildet.

Der Endbahnhof Langsdorf ist der Kartografie wegen gegenüber der links abgebildeten Ansichts–Seite

um 180° gedreht. In Staufenberg zweigt im Osten der Sägewerksanschluss ab.